|

森から住宅をつくる

|

|

|

2002年9月神楽坂建築塾

講義録より

|

民家研究その2「土間」

|

|

|

講師:安藤邦廣氏

1948年生まれ。九州芸術工科大学卒業。東京大学建築学科助手(内田研究室)を経て、現在筑波大学芸術学系教授。杉の四寸柱と板倉(落とし板)による構法を提唱し実践している。

主な活動・著作『茅葺きの民族学』(はる書房)

NPO 木の建築フォラム・季刊『NPO木の建築』編集長。

|

|

|

|

|

2002の9月の講座では、国産材の有効活用をも視野に入れ、「板倉の家」などの民家型構法を提唱されている筑波大学教授の安藤邦廣さんをお呼びしました。昨年は「屋根」をテーマに風土に根ざした民家の要素を解明した安藤さんですが、今年は「土間」にテーマを絞り、その由来や空間の特質、現代におけるその効用と復権の可能性などについてお話しいただきました。

|

|

去年は私の山荘で屋根の話をしました。今回は土間ということですが、屋根に比べて研究の蓄積が足りない分野で、地味なテーマに見えますね。形に見える面白さがない、またどんどん姿を消していることもあって捉えにくいものでもある。「土間」というテーマを今年頂いた時に、私はどうしようかな、と思ったのですが、やはりこれは重要なテーマだと考えてお引き受けしました。私も勉強するつもりで、今日はお話しようと思っています。

板倉の家はこれまで関東で主に建てていましたが、今年、初めて奈良でつくりました。

大工さんは誰がいいかな、と鈴木さんに相談したら、第1期神楽坂建築塾生の吉住さんを紹介していただいて、その縁で仕事ができました。板倉で下屋の屋根は芝屋根にして、七月にオープンハウスをしたんです。ちょっと変わった板倉の家が出来ました。材料は同じく神楽坂建築塾の法人塾生の山長商店さんに、コストに限界がある中でがんばっていいものを出していただきました。

神楽坂建築塾のネットワークでできた仕事ですので、関西で見学会でもあればぜひ見ていただきたいと思います。

|

|

|

茅葺きは復活するか

ちょっと茅葺きの話をします。

私は去年位から茅葺きの再生に力を入れているんです。

これまでは、茅葺きはあくまでも研究対象であった。なくなっていくものであるし、文化財としては残るにしても都市化や近代化の過程で、一般の民家の屋根としては消えていくのかな、と思っていました。たとえなくなっても、現代に生きる智恵はあるはずだと思って研究を続けてきたわけなんですが、実際に茅葺きに蓄積されたデザイン、智恵、技術、歴史を見ていくうちに、これら日本人の生活のあり方、そこにすべてがあるというべき貴重な形を失ってはならない、と強く感じはじめた。

しかし最近、急速に自然回帰の方向が強くなってきて、違った暮らし方を選ぶ人が増えてきた。そういう流れの中で去年と今年、私自身も茅葺きの家を実際に設計してみたというわけなんです。

茅葺きをする上では、職人の問題とともに屋根の材料を供給する茅場・ヨシ原の減少が大きなネックになっています。

茅場の多くは杉林になり、ヨシ原は潅漑のために陸地化する傾向がある。ヨシ(葦)原は本来、水の浄化作用があったのですが、苅られなくなってくると、ヨシが倒れて水没し、腐りきらないままで陸地になっていく。ヨシを建築の材料にするのは世界各地で見られることで、イラク・ペルーのチチカカ湖、ビルマのデルタ地帯ではヨシで浮き島をつくって住んでいる人びともいます。それくらいヨシの成長力は強く、また有機燐などを浄化する力も強い、ということなんです。また、農耕にも使える。有明海の干拓でもヨシ原を陸地化するプロセスをずっと続けてきたんです。古代の日本を「豊葦原の瑞穂の国」といったのもわかりますね。

茅葺きはすぐには戻らないにしても、農業の見直し、水辺の自然の保護とともに暮らしを考えていけば、茅葺きの家もいつかは戻ってくるのではないか、という実感を私は持っています。

|

|

|

竪穴住居に土間の原形を見る

今日のお話の土間についても国内には現存する資料が少ない中で、旧満州や朝鮮北部を訪ねたときのこともお話ししながら日本民家の土間について考えてみたいと思います。

日本の土間の原形というべき形から見てみましょう。

土間を語るためには、まず床(ゆか)を考えなければなりません。日本人が高床をどのように受け入れたか、を理解しなければ土間については半分しかわからない。南と北のそれぞれの要素を取り入れて応用し、自分の生活の一部にしているわけだから。

掘建て式の竪穴式住居は、1〜1.5mほど地面を掘り込んで簡単に屋根を架けたもので、これが北海道から九州まで日本の基層の文化を成していたと言っていいでしょう。

日本列島は北方と南方の境にあるために、自然環境がとても多様な状態を保っているわけですが、床に関してもそれは鮮明で、竪穴式住居はまさに北方的な伝統の代表だろうと思います。もちろん台湾の一部では竪穴式の家に住んでいるし、先日台風で被害を受けた沖縄の渡名喜島の集落は敷地全体を2mほど掘り下げているという事例はあるんですが、それは台風対策などの特殊な例で、やはり竪穴は北方のものと言っていい。

それは寒い冬に温かい地中の温度を利用しようという、まあ熊の冬眠と同じようなものですね。というのも、地中は年間を通じて15〜18度で一定しているからで、井戸水もそうですよね。「冬あたたかく、夏涼しい」から、こんなにいいものはないんです。

群馬県の榛名山の近く、火山の噴火によって生活の状況がそのまま保存された状態で出土した黒井峰遺跡(6世紀)を見てみましょう。100棟を超える集落が一瞬のうちに炭化されたため「日本のポンペイ」と呼ばれているところです。その中にある竪穴住宅は推定ではなく資料に忠実なものと見ていいでしょう。

だいたい1.3m掘り下げて四本の柱で屋根の中心部を支えている。垂木は地面に被さっていますから外から見ると屋根だけの家に見えるけれども、入ってみると1.3mの壁があるわけですね。掘った土は茅を葺いた屋根の上に、押さえとして載せられていた。茅が飛ぶのを防ぎ、断熱性も向上する。更に煙突付きのかまどがつくられている。こうした家が黒井峰遺跡の20%程度を占めていた。

これはオホーツク海からシベリア、旧満州の一帯にかけて普遍的に見られる構造です。高気密高断熱で暖房効率もいい。

しかし、残りの80%は地面を掘り下げずに、掘建て柱を埋込んだ平らな土座住まいの家であった。網代を組んだベッドのようなものがあって、一画には煙突のない囲炉裏もある。煙突がないのは、これは屋根も壁も茅で出来ていたからでしょう。通気性が高かった。

|

|

|

夏の家と冬の家

これら2つの家について、報告書は「竪穴式住居は気密性の高い冬の家であり、茅葺きだけの家は通気性に優れた夏の家である」と結論づけています。つまり冬は暖かい土の家で暮らし、夏は涼しい草の家で暮らしていた、というんです。なるほどなぁと思いました。

|

|

|

間宮林蔵のシベリア・カラフトの探検記『北蝦夷図説』【※1】を見ても、やはり竪穴式の冬の家「穴居」が描かれていますが、木造の校倉をベースに構造ができている。内部は掘り下げた土間があり、周囲の段差がぐるりとベッドのようになっている。屋根は木の皮で葺いている。壁は剥げ落ちているから、土塗り壁だった。高気密高断熱の土塗りの家の原形が近世のカラフトにあったんです。

しかしその一方で間宮は「土ヲ塗ラズ」というタイプの家に言及している。木の皮だけで葺いた屋根、土が塗られていない壁、煙突がない囲炉裏がある。皆さんは囲炉裏とかまどの違いは分かりますか。かまどは煙突がついたものです。気密性が高い家で、もし煙突のない囲炉裏で煮炊きしたら一酸化炭素中毒で死んでしまうわけだから、囲炉裏=通気性、かまど=高気密、という面があります。ともかく「土ヲ塗ラズ」の家は壁にすき間が空いていて囲炉裏があった。

「穴居するものは夏の家を持つ」と書いてある。2種類の家がカラフトにもあったということなんです。中には、冬になると外壁に泥を塗って、まるで動物の夏毛冬毛のように切り替えるなんていうケースもあったようですが……。

ともあれ昔の生活では「夏の家」と「冬の家」とがセットであった。

土間を掘り下げた所から煙を通して、床をあたためる、そして気密性の高い家をつくる、それがオンドルやカン(モンゴル等で見られる局部的床暖房)になっていったわけですね。

遺伝子学の発達で最近明らかになったところによると、縄文時代の初め、今よりずっと寒い時期、バイカル湖のあたりでマンモスを獲っていた人びとが日本列島に渡ってきた、と言われています。それが日本の北方文化の基層を形成しているわけです。

今も中国吉林省には朝鮮族が二百万人住んでいますが、ここでは、韓国などでは既に姿を消してしまった朝鮮文化をそのまま維持しているといわれています。木のない荒涼とした大平原でしたが、そこで見た家はレンガを積み、ワラで屋根を葺いたものでした。かまどの煙はベッドの下を通して暖房される。限られた薪を最大限有効に使う知恵ですね。

|

▲【※1】北蝦夷図説(きたえぞずせつ)……

間宮倫宗述・秦貞廉編・橋本玉蘭齋畫 安政2年(1855)江戸播磨屋勝五郎 4巻4冊。全樺太の地勢、産業、交易、住居、冠婚葬祭など風俗万般にわたり、カラフトアイヌ、スメレンクル、オロッコの人種を包括して、図入りで説明した地誌である。これは『東韃紀行』と同様、間宮林蔵が行った文化6年(1809)の樺太西海岸調査に基づいて作成されたものである。(狩野文庫)

|

|

|

▲旧山田家住宅

|

|

|

渡来文化の受容と変化

古代遺跡や北方の住居でわかるような「冬の家」は、しかし日本人の伝統の半分でしかない。狩猟採集をしていたマンモスハンターが日本に渡り住み着いた、やがて気候は温暖化していった、温暖化につれて草原は森に変わっていった。大型動物は死滅し、シカなどの中型哺乳類や栗などの果実に食糧を依存するようになる、更にコメづくりが伝わってきて稲作が普及していくわけですが、気候変動は食糧の変化とともに住まいの変化にも密接に関連していることを忘れてはなりません。

南の文化というと代表は稲作です。江南(中国長江以南を指す)や雲南省が起源とされていますが、この文化を受け入れることで生存が約束される。と同時に、家の形も南の住まいを「旨とする」ことになっていったんです。南方の住まい、それは高床ですから、この過程で少なくとも西日本では土間の住まいは衰退していった、ということでしょう。

それで夏の家だけが残った。だから考えて欲しいのは、吉田兼好が「住まいは夏を旨とすべし」と言ったというのは、「冬を旨とする家」があったということを逆に暗示していませんか。夏向きの家しかなかったら、わさわざ「夏を旨とすべし」なんて言わないでしょう。鎌倉時代にはだから「冬の家」をつくる習慣があったと考えられます。それが夏の家で置き換えられていったのでしょう。

囲炉裏があるのはスースーと風が通る家だったでのすが、ここでガンガン薪を燃やしたというのは周囲に森林資源が豊富にあったということでもあるんです。逆に土でしっかり塗りこめるのは木材が枯渇していて最大限有効に使わなければならないから、という事情によります。

|

|

|

では、日本の民家を実際に見てみましょう。

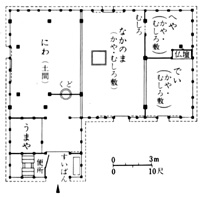

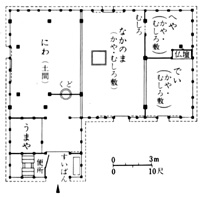

信濃と越後にまたがる秋山郷から、大阪の服部緑地の民家園【※2】に移築された山田家住宅(18世紀築)です。

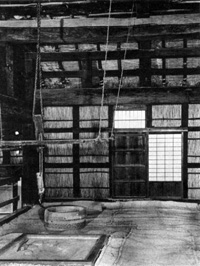

真ん中に土間があって、中の間とデイ(座敷)が続いていた。夫婦寝室だけが「ヘヤ」として戸で囲まれていた。しかしそれ以外はみんなが「中の間」という囲炉裏のある土間で暮らしていた。土そのままではなくて、ワラを敷いて土座(どざ)にしていたんです。これなどは土間での暮らしを鮮明に残しているいい例です。

そして温暖化につれて、土間住まいの中に、南方的な高床の要素として座敷が進入してくる。土を盛って高くするのではなく、通気性のある床ということが重要なんです。それは接客空間であって、日常生活の部分は保守的に土座のままである。いつでもそうですよね、近代化の過程で洋館が日本に普及するときも、応接間は洋間にしても生活空間は和室のままだったでしょう。生活の場は昔の形のまま、しかし「今後の日本はこんな方向になるだろう」という部分も導入してみる、という感じですね。

|

▲【※2】大阪服部緑地・日本民家集落博物館……

大阪府豊中市服部緑地にある、江戸時代の民家を移築復元した野外博物館。北は岩手県の「南部の曲屋(旧藤原家住宅)」から南は鹿児島県の「奄美大島の高倉(旧重光家高倉)」まで、計11棟の民家を展示している。

|

|

土座の生活

土間の住まい方、土間の大きさは東日本と西日本ではまるで違います。

東北を含む東日本の民家は、大きな屋根の元に作業場や馬屋なども取り込んで大型化していくわけです。特に馬は大事だった。馬が失われたら一家は生きていけなくなるくらいですから。

|

|

|

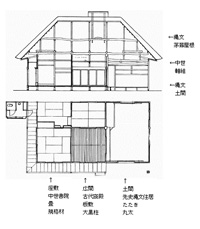

その例として会津の旧五十嵐家住宅【※3】や、土座住宅では最も大きな旧尾形家住宅【※4】があります。

四つ間取りの座敷が奥にありますが、あくまでも生活空間は土座である。実は、山形は今でも土座住まいが健在なんですよ。今年の夏も山形でいくつも土座の家を訪ねましたが、そこに住むご老人は「みなさんびっくりされるんですが、私達にとってはこの暮らしが一番快適なんですよ」とおっしゃっていました。土座住まいは宮城や福島にはあまり無い。なぜ山形だけなのか、よくわからないのですが。

土座の作り方は、土を叩いた上にまずもみ殻を2寸(1寸=約3センチ)程敷く。更に稲藁を3〜4寸敷いて、むしろを敷くというものです。もみ殻と稲藁は毎年替えるんです。毎年秋になると大量の藁が採れるからですが、そうやって替えておけば、畳よりもずっと清潔かもしれませんよ。ふかふかの藁ベッドで、冬場はまったく湿気もない。問題は夏ですね。湿気でクタッとしてきますから、その頃に取り換えるわけですね。皆さんも自宅でどうですか?(笑)

|

▲【※3】旧五十嵐家住宅……

桁行八間半、梁行三間半、床面積約121平方m

の『内うまや』という形の、江戸時代中期の会津平坦部の本百姓農家の家構えであり、梁束には享保十四年(1729)の墨書が発見されている。建築様式は、土台がなく、丸石の上に直接柱が立てられており、また『なかのま』(現在の応接間にあたる)は土間のままであり、どの部屋にも天井がないなど、数多くの古い形が残っている、当時の庶民の生活をうかがい知ることができ1971年に国重要文化財に指定。

▲【※4】旧尾形家住宅……

桁行26.1m、梁間10.4m 南面庇付、中間桁行5.6m 梁間5.7m、西面庇付 北面突出部桁行4.6m、梁間6.9m、寄棟造、茅葺。1969年に重要文化財に指定。

|

|

|

|

|

|

▲旧山田家住宅内部。囲炉裏の周りに土座があるのが見える。

|

▲同平面図「にわ」は土間、それ以外はむしろ敷きの土座であった。最奥の「へや」のみ建具で仕切られる。

|

▲旧五十嵐家住宅

|

|

|

人間の生活史としての民家形態

|

|

|

大きな土間としては宮城県の我妻家住宅(蔵王町)【※5】もすごいものです。家の半分が土間なんです。

こういう土間に柱がドーンと建っている姿を見て、皆さんどう感じますか。なにか、縄文時代からの根源的な信仰のようなもの、魂を揺さぶられるような力を感じませんか。土着的で暗い、その暗さがいいんです。かまどの神・荒神さまや水神さまが宿っている。そして掘建て柱の伝統を受け継ぐ力強い栗の柱がある。かまどがある。われわれの根っこにある空間、それが土間ではないでしょうか。

この家は材料はほとんど栗です。これも、縄文時代から栗を主食として生きてきたことと関係がありますね。家の構造や材料も、食糧の反映なんです。さっきの朝鮮民族の藁葺きの家はまさに稲作の象徴です。そして田んぼの泥で家をつくる。

人間は、生きていくために大地を改造し、自然と折りあいをつけた風景をつくっていく。それが風土であり民家の姿なんです。

私が住んでいる茨城には、先住民としての「土蜘蛛」(つちぐも)がいました。

その家の模様は「六尺掘り下げた地中の家」と伝承されていました。そして実際に私も、民家調査で訪ねた古老が「以前は確かに六尺も掘り下げた家があった、そこはとても暖かかった」と語ったのを聞いています。まさに北方系の民家のひとつだったんですね。

次に、南の方はどうなっているのか。

土間は圧倒的に少ないんです。庭で作業ができるから、本来土間はいらなかったんです。ただ、分棟型のかまどの小屋ができたり、その領域を土間にするということが後になって行なわれるようになったようです。高床も、そもそも上流階級の家として入ってきたものですから、板張りの床を誰もが使えたわけではありません。板を挽くというの、道具の無い時代には最も困難な作業でしたから、板敷きの床は富の象徴だったんです。

|

▲【※5】我妻家住宅……蔵王町の山村地帯にある古い由緒をもつ家で、蔵王町宮の白鳥明神の禰宜(神主の下、祝の上に位する神職)を勤めていたので禰宜屋敷とよばれている。また、かつて建物の全長が25間あったので「二十五けん」と呼ばれていたという。本屋は全長120尺(36.4m)にも及ぶ長大な建物で茅葺、寄棟屋根の前面の巨大な櫛形の破風が美しい。入口には棟門をもつ。復原修理の結果、居宅部は広間形の3間取となった。上手の別棟書院座敷(ひろま)は、表側の半分は壁に、半分は蔀に復原された。このときの墨書から主屋は宝暦3年(1753)、ひろまはやや遅れて付加されたものとみられている。台所庭には、屋根組を支える手斧削りの円柱6本が礎石の上に建っている。外観内部いずれにも江戸中期の豪農層の風格を残している。[宮城県文化財保護課]

|

|

|

▲我妻家住宅

|

|

|

15世紀の箱木千年家【※6】に見られるように、関西の民家は土間にかまどがあります。

かまどというのは、コメを食べる装置です。西では古くからコメを庶民が食べていたということです。一方、東日本は囲炉裏でしたね。それは雑穀を調理する装置といっていいでしょう。コメを庶民が食べられるようになったのは最近のことでしたから。いまでも東北地方ではキノコ汁のようなものが多いですよね。鍋で煮る方法、直火であぶる、という食生活を反映しています。

調理と暖房を兼ねた囲炉裏はやがて衰退して火鉢に変わっていきます。西日本の民家では床の上に囲炉裏はほとんどない。早くから火鉢が普及したこと、そして調理の排熱としての暖気が不要だったからですね。それは当然暑さともかかわる。沖縄は火の距離が最も遠い、別棟にしてしまっている。次は西日本のかまど、そして東北は夏でも囲炉裏に火を入れる。もう習慣になっているんでしょうね。

高床と稲作の渡来人のスタイルと囲炉裏に愛着を持ち続ける東日本の人々のスタイル、これが対立し融合しつつある、それが日本の民家の土間の姿じゃないでしょうか。

|

▲【※6】箱木千年家……神戸市北区山田町衝原にある日本最古といわれる民家。国指定重要文化財。1979年にダム水没予定地から現在の場所に移築復原された。入母屋造り、茅葺き、平入り。「母屋」の建立は14世紀頃にさかのぼる可能性がある。

|

|

遺伝子としての民家空間

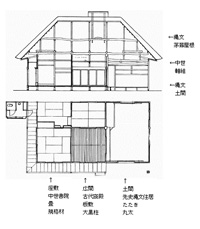

結局、日本人の住まいはこういう形【右図】に収れんしていきます。

つまり、土間があり、板の間があり、畳の部屋、とつながっている。実はこれは歴史的な変遷なんです。

土間は先史時代の竪穴時代の北方的な系譜ですね。そこには火のスペースもあった。しかし、やがて稲作を受け入れて南方的な文化を受容し、高床を採用していった、それが真ん中の板の間なんです。

更に最後には畳になる。畳とは、草ですよ。土(土間)→木(板の間)→草(畳)の文化に変わってきた。森林を伐りつくしたからかもしれません。藁の畳がいちばん上等なんて、騙されているんじゃないですか。成長する時間を考えたって、本当は板の方が上等でしょう。それを「畳がいい」って言った足利義政はすごいよね。

畳だけじゃない、障子だって紙ですよね。紙って何からできているか、コウゾやミツマタでしょう、こんなの材木に比べたらすぐに成長してしまう草のようなものだ。板戸よりも紙の戸(ふすま)がいいって言うのも同じ論理です。森林を破壊した日本人が仕方なく使ったのが草だった、とも言えるんじゃないか。

構造を垂直に見てみても同じことがいえます。まず屋根の小屋組みは丸太が使われている、土間の空間はまさに土だ。しかし板の間に入ると製材された角材になっている。一軒の家なんだから同じ材木でやれるのにそうはしない。もちろん構造上、スパンを飛ばすのに丸太を使うっていう面はあるけれどそれだけじゃない、竪穴住宅の時代のあの力強い記憶を求めて、あえて残しているのではないか。

だから、古代の寝殿造りのころが一番豊富に材木を使えた、一番豊かな時代だったのかもしれません。次の書院造りは森林の衰退の反映です。更に太い材木がなくなったら茶室つくるわけですよ。曲がった、細い木しかなくなっちゃった、それを「これは最高やで」なんて言った利休は天才ですよ(笑)。

こういうふうに、土間に象徴されることは、環境の変化、食料生産のための破壊、燃料革命、といった時代の中で民家は変遷してきた、しかし、それぞれの時代の要素は必ずどこかに痕跡を残している。土間・板の間・座敷そして茶室などがすべてそうなんです。

一方、今、民家のすべてを丸ごと受け継ぐことは現実的ではないし、懐古趣味にすぎない。そうではなく、今の時代に民家のどういう技術がわれわれの自然との関係、ライフスタイルにとって適切かをくみ取る必要があるんです。その意味において、民家は絶えず再評価されなければならない、というのが結論です。今見る民家と、50年後に見る民家はまた違って見えてくるでしょう。今と50年後は、自然環境も、人々の生活も違っているわけだから。民家は偉大なる住まいの遺伝子の宝庫であり、智慧の集積なんだ。箪笥にいっぱい詰まっているんだ。これを利用する側が、どんなセンスをもって、どう向き合って自らのものにしていくか、これが問われなければならない、と思うんです。【了】

|

|

|

|